Quand la terre devient stérile et menaçante

L’histoire débute en 2001. Ce jour-là, la vie tranquille de Wang et de ses voisins bascule. Leurs terres agricoles se retrouvent envahies par des eaux boueuses, saturées de déchets toxiques. La source de cette catastrophe ? Les rejets d’une usine chimique appartenant au Qihua Group, une société spécialisée dans le traitement des minéraux.

Les conséquences sont dramatiques : des hectares de champs deviennent impropres à la culture. Même le conseil local reconnaît que le sol restera pollué « pour une longue période ». Pour ces familles, dépendantes de la terre pour vivre, c’est une tragédie : pertes économiques, risques sanitaires, et avenir compromis.

Un combat qui démarre avec… un dictionnaire

Beaucoup auraient abandonné face à une telle épreuve. Mais Wang choisit une voie inattendue : apprendre la loi par lui-même. Sans réelle instruction (à peine trois années d’école), il s’arme d’un vieux dictionnaire et de quelques livres de droit qu’il parvient à emprunter contre… du maïs. Un troc insolite, mais vital pour son apprentissage.

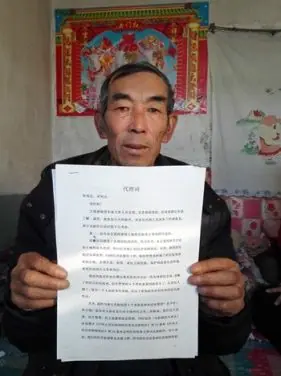

Pendant seize ans, il recopie, compare, mémorise les textes juridiques liés aux droits fonciers et à la protection de l’environnement. Ce qui semblait une montagne infranchissable devient son chemin de bataille, gravé pas à pas avec une patience extraordinaire.

La puissance du collectif

Wang ne se limite pas à sa propre quête. Peu à peu, il sensibilise ses voisins paysans, leur expliquant leurs droits. Ensemble, ils forment une communauté solidaire, décidée à se défendre contre l’injustice.

Leurs efforts attirent l’attention en 2007 du Centre d’assistance juridique aux victimes de la pollution. Des avocats se joignent alors à leur cause. Finalement, après de longues années d’attente, l’affaire arrive devant le tribunal en 2015.

David contre Goliath : un village face à un géant

Le procès oppose un petit village agricole à une entreprise industrielle pesant plusieurs milliards. Contre toute attente, c’est la communauté qui l’emporte ! En première instance, la justice condamne Qihua à verser près de 110 000 € d’indemnisation.

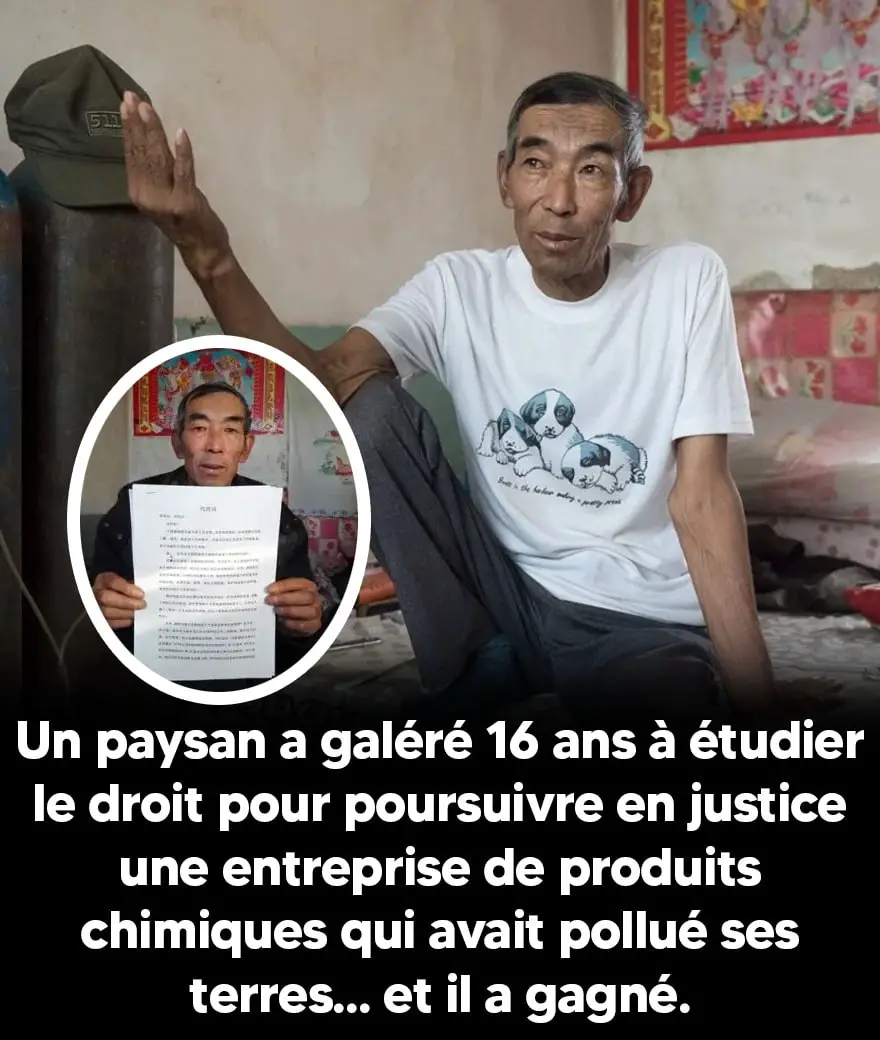

Évidemment, l’entreprise fait appel. Mais la détermination de Wang ne faiblit pas. « Même si nous perdons, nous continuerons à nous battre », déclare-t-il, debout dans ses bottes usées et sa vieille veste en coton, symbole de sa résistance.

Un héritage de courage et de résilience

L’histoire de Wang dépasse le simple cadre judiciaire. Elle est devenue un symbole de persévérance, un exemple de résilience citoyenne face à l’injustice environnementale. Dans un pays où les enjeux écologiques deviennent chaque jour plus pressants, son combat rappelle une évidence : même les voix les plus modestes peuvent provoquer un changement.

Peut-être faut-il parfois seize ans, une dose de courage et un attachement viscéral à sa terre pour faire vaciller les puissants ? L’histoire de Wang en est la preuve éclatante.