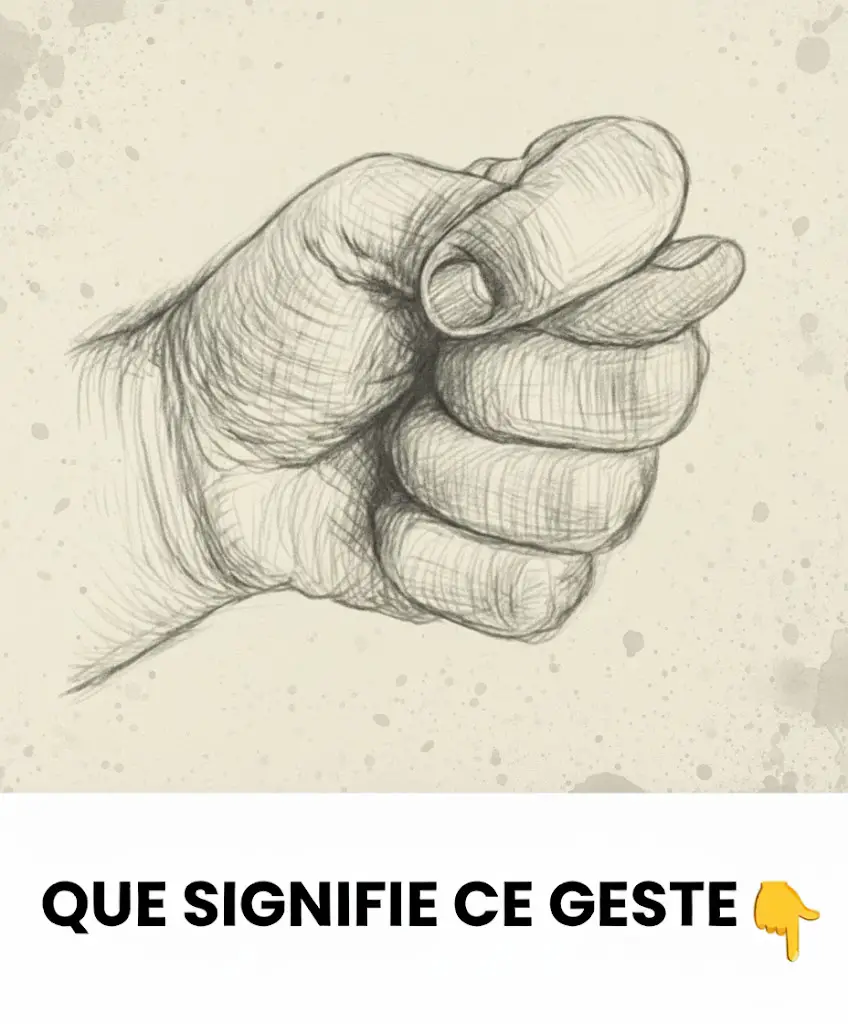

Ce geste discret, connu sous le nom de « faire la figue », a longtemps servi de langage non verbal pour exprimer la désapprobation, la défense ou l’ironie. Derrière ce simple mouvement de main se cache une histoire fascinante, à la croisée du symbole, de la provocation et de la superstition. Découvrons ensemble comment cette expression gestuelle ancestrale a traversé les âges tout en conservant sa puissance symbolique.

Un langage silencieux : exprimer son refus sans prononcer un mot

Imaginez la scène : un village français du XIXe siècle, une porte qu’on frappe, un huissier qui réclame son dû. En guise de réponse, une main surgit derrière la fenêtre, poing fermé, le pouce glissé entre les doigts. Aucun mot, aucune explication. Ce simple geste suffisait à dire : « Vous n’aurez rien », ou encore « Repartez comme vous êtes venus ».

Dans la culture populaire, la figue représentait un véritable code visuel, compris de tous. C’était un moyen d’exprimer le refus ou la moquerie sans confrontation directe. Bien avant les emojis et les réseaux sociaux, ce geste incarnait une forme d’ironie tranquille, une résistance silencieuse mais éloquente. Une manière de dire « non » sans hausser la voix, avec un soupçon d’humour et une grande maîtrise de soi.

Des racines anciennes et une part de mystère

Les origines du geste de la figue remontent à des temps bien plus anciens. Dans certaines cultures slaves préchrétiennes, ce mouvement était perçu comme un talisman protecteur. Le poing fermé symbolisait la force vitale, tandis que le pouce dissimulé entre les doigts représentait un rempart contre le mauvais œil et les esprits malveillants.

Selon la tradition, montrer une figue à quelqu’un ou à une situation jugée néfaste permettait de repousser la malchance. Toutefois, cette interprétation magique reste aujourd’hui entourée de légendes. Les historiens eux-mêmes reconnaissent que le pouvoir protecteur contre le mauvais œil relève davantage du mythe que d’une croyance prouvée. Reste que cette symbolique du geste protecteur, à la fois dérision et superstition, a su marquer l’imaginaire collectif.

De la cour de récréation aux moments graves : un symbole universel

Dans les souvenirs d’enfance, nombreux sont ceux qui se rappellent avoir esquissé une figue pour taquiner un camarade ou signifier un désaccord sans se fâcher. Une auditrice raconte : « Ma grand-mère me disait toujours : Si quelqu’un t’embête, montre une figue, et n’en parle plus. » Ce geste, transmis de génération en génération, avait quelque chose d’intime et de complice, presque familial.

Dans les cours d’école, la figue servait souvent à désamorcer les conflits par le jeu. Elle permettait d’exprimer le refus ou la moquerie sans brutalité. Mais le geste pouvait aussi prendre un sens plus profond : certains anciens combattants racontaient qu’ils serraient leur alliance dans le poing avant de partir au front, reproduisant inconsciemment le geste de la figue. Comme si cette posture incarnait à la fois la force, la protection et l’attachement à ceux restés à la maison.

Et aujourd’hui ? Un héritage discret mais bien vivant

De nos jours, le geste de la figue s’est fait rare, éclipsé par les émoticônes, les messages instantanés et les formes modernes d’expression. Pourtant, il continue de subsister dans certaines familles ou régions, comme un clin d’œil au passé. Pour certains, il reste un porte-bonheur discret, pour d’autres, un souvenir d’enfance chargé de tendresse.

Malgré sa disparition progressive, la figue conserve une résonance particulière : elle évoque la résistance tranquille, la dignité dans le refus et la capacité d’exprimer une opinion sans violence. Elle rappelle que le langage corporel, parfois plus puissant que les mots, peut véhiculer des messages d’humour, de courage ou de défi.

En conclusion

« Faire la figue » n’est pas qu’un geste d’autrefois ; c’est un symbole profondément humain, à la frontière du langage, de la tradition et de la croyance. Derrière ce poing fermé se cachent des siècles d’histoires, de superstitions et de résistance discrète. Même si le pouvoir supposé de repousser le mauvais œil relève davantage de la légende, ce geste continue de fasciner. Il témoigne d’un art de vivre à la française : celui de s’exprimer avec humour, sans brutalité, mais avec une touche d’ironie pleine de caractère.